为庆祝中华全国总工会成立100周年,中国职工技术协会从主旨、主责、主业的科技视角,系列推出《中国科技发生了什么》100期官微专题,用公开资料回放1925-2025年100年间,在工会、工厂、工人身边发生和记录的科技历程,去重温创业历史,再现重大发明,展示工业成就,歌颂劳动伟大,讲述中国故事。

本期为第2期。

1.永利碱厂成功研发出“红三角”牌纯碱

1926年,由侯德榜主持,永利碱厂成功研发出“红三角”牌纯碱,成为中国近代工业史上的里程碑。

此前,中国纯碱市场长期被英国卜内门公司垄断。侯德榜带领团队历经五年攻坚,于1924年首次试车成功,但产出的纯碱因铁锈污染呈现红黑色,无法销售。侯德榜发现问题源于设备铁材与氨反应生成铁锈。他创新性地在设备内壁添加硫化钠,形成硫化铁保护膜,彻底解决了红碱难题。

红三角牌商标

1926年,永利碱厂终于生产出纯度达99%的白色纯碱,命名为“红三角”牌,其商标以黑圈套红三角、中间绘坩埚,象征工业基础与民族崛起。同年8月,“红三角”纯碱在美国费城万国博览会上荣获金质奖章。

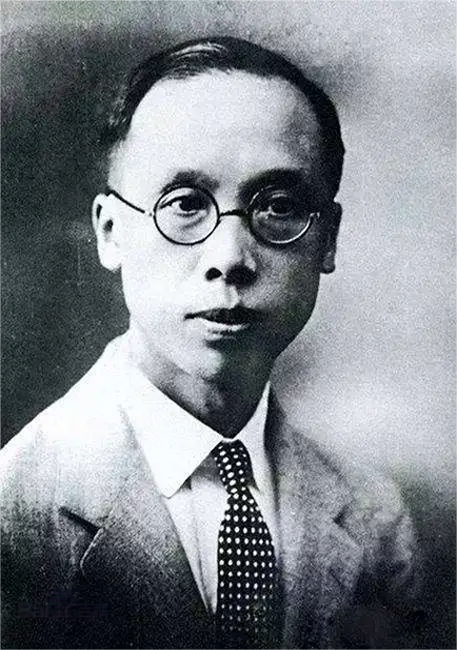

科技人物:范旭东 中国化工实业家,中国重化学工业的奠基人,被称为“中国民族化学工业之父”。 先后创办和筹建久大精盐公司、久大精盐厂、永利碱厂、永裕盐业公司、黄海化学工业研究社等企业,历任总经理、董事长,化学工业会副会长等职,并生产出中国第一批硫酸铵产品、更新了中国联合制碱工艺,其所形成的“永久黄”团体,是近代中国第一个大型私营化工生产和研究组织,被毛泽东称赞为中国人民不可忘记的四大实业家之一。

科技人物:侯德榜 著名科学家,杰出化学家,侯氏制碱法的创始人,中国重化学工业的开拓者。 主持建成亚洲第一座纯碱厂;领导建成了中国第一座兼产合成氨、硝酸、硫酸和硫酸铵的联合企业;40—50年代,又发明了连续生产纯碱与氯化铵的联合制碱新工艺。

2. 华生电器自主研发铜芯电机

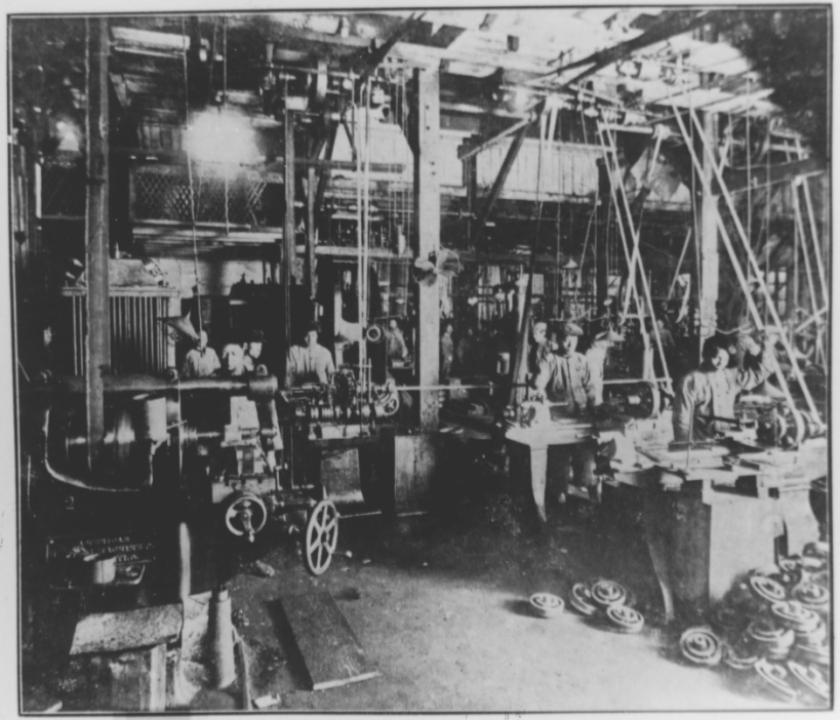

杨济川、叶友才、袁宗耀三人在上海创立华生电器制造厂,以“中华民族更生”为志,开启了国产电扇的自主研发之路。

1926年,上海华生电器厂成功量产国产电扇“华生牌”,采用自主研发的铜芯电机和木质叶片,性能媲美美国通用电气产品。同年,“华生”品牌完成国内商标注册,成为中国最早注册的民族工业商标之一。

上海华生电器制造厂及第一代华生电扇

1930 年代,华生研发出可调节风速的三档调速器,并首创防锈镀铬工艺,使电扇寿命延长至十年以上,彻底打破洋货垄断。至1935年,华生电扇占据国内 80% 市场份额,被《申报》赞为“国货之光”。

2005年,“华生牌”被评为最具影响力的上海老商标。

3.中国历史上的第一艘水上飞机母舰

“镇海舰”原本是一艘商船,1923年东北江防舰队中将司令沈鸿烈从烟台政记轮船公司购得,1926年改装为军舰后,东北海军在秦皇岛成立“水面飞机队”,把“镇海舰”作为“水上飞机队”的母舰,搭载一种叫做“施来克”的水上飞机。不过,“镇海舰”尚不具备直接起飞降落飞机的功能,每次起飞前需先将船停稳,利用吊臂收放水上飞机至水面起飞,这是我国历史上首次飞机利用母舰起飞。

1927年7月,镇海号在连云港外海首次使用舰载机空袭地面目标,投下数枚炸弹,这是中国海军历史上舰载机实战第一役。1930年,镇海号随舰队参与收回威海卫主权的行动。抗日战争全面爆发后,为阻止日军沿青岛港登陆,镇海号奉命卸下舰炮,自沉于青岛小港码头,与其他舰艇共同构筑阻塞线,结束了服役生涯。

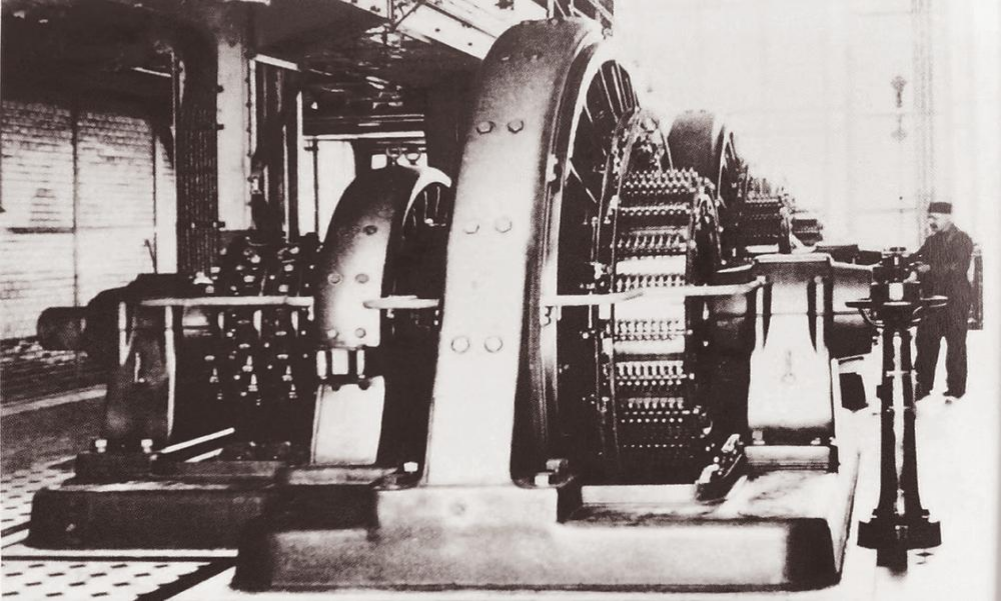

4.中国第一个装机容量突破“千千瓦”级别的水电站

1912年5月28日,中国第一座水力发电站石龙坝水电站在云南昆明正式建成并向市区送电。1926年,石龙坝水电站完成第三次扩建,总装机容量突破1,032千瓦,成为首个迈入“千千瓦”级别中国当时规模最大的水电站。

扩建中,石龙坝水电站采用了23千伏电缆联结升压变压器出线和23千伏输电线,于1926年3月7日投产发电,供电范围覆盖昆明工业区。电力供应的扩容直接推动昆明碾米、纺织、机械制造等产业升级。

石龙坝水电站发电机

2006年5月,石龙坝水电站被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单,2018年1月和11月先后入选中国工业遗产保护名录、第二批国家工业遗产名单。

5.中国首次开创工业化炼乳

1926年,温州实业家吴百亨在浙江瑞安创办百好炼乳厂。以“白日擒雕”为商标,直接对标英国“鹰牌”炼乳。同年,“擒雕牌”炼乳在国民政府完成商标注册,成为中国乳制品行业首个注册商标。

擒雕商标

起初,吴百亨采用土法炼乳,但由于质量不佳,他改进了制作方法,采用了“重汤蒸发法”,通过双层铜锅隔水加热,避免牛奶直接接触高温导致焦糊,最大程度保留了蛋白质和奶香味,这一工艺使炼乳品质显著提高。后来又采用了真空浓缩锅和自动灌装机等自动化设备,在低温环境下快速蒸发水分,不仅缩短了生产周期,还减少了高温对营养成分的破坏,开创了工业化炼乳的先河。

6.铸铁阀门首次实现规模化生产

1920 年代,中国工业设备严重依赖进口,国内主要是生产铸铜旋塞等,铸铁阀门作为工业管道系统的核心部件,长期被英、美、日等国企业垄断。潘顺记作为中国近代阀门制造业的先驱,1902年创立于上海虹口,最初以手工制造铜制茶壶龙头(铸铜旋塞)起步。

1926年,上海潘顺记首次实现国产铸铁阀门的规模化生产,结束了中国在该领域完全空白的历史。例如,初期成功制造出公称通径50-150毫米的闸阀和截止阀,满足了当时纺织厂、自来水厂等基础工业的需求,使上海成为国内唯一具备完整阀门产业链的城市。

7.舒式打字机获奖

1919年,商务印书馆舒震东在周厚坤研制的铅制中文打字机基础上进行改进,研制出中国第一台具备实用价值的中文打字机——舒式打字机。舒式打字机摒弃了早期中文打字机(如谢卫楼设计的4662字圆盘机)的庞大结构,采用“字盘检索+杠杆敲击”设计,内置2500个常用汉字,打字效率是手写的3倍,成为当时政府机关、报社、企业的标配。

舒式打字机

商务印书馆馆长张元济将打字机研发视为汉字现代化的关键,他于1926年修订《商务印书馆章程》,明确“以技术推动文化传播”,拨款支持打字机研发。同年,张元济向费城世博会送交了这种新式中文打字机,该打字机一举夺得费城世博会乙等荣誉奖章。打字机的发明,是中国印刷史上的一个重要里程碑。

科技贴士:舒式打字机工作原理

首先在铅字盘中将汉字有规则地排列,并且将按此规则排列的汉字印制在浅绿色的铜版纸上,大小和排列位置与铅字盘中的铅字是一一对应;然后从按键处接出一根连杆,将铜版纸压在玻璃板下面,放在打字机一侧,按键连杆一直连到压着印好字的铜版纸的玻璃板上方,连杆下方有根针,可以用来对着玻璃板选字,每选准一个汉字,按下按键,通过连杆在铅字盘找到相对应的中文铅字,插孔套住该铅字,按键按到底,铅字正好打上。

8.中国的第一盏霓虹灯广告

1926年上海南京东路伊文思图书公司橱窗内悬挂的 “ROYAL”(皇家牌)打字机英文霓虹灯,是中国第一盏霓虹灯广告。

当时的霓虹灯技术主要基于气体放电发光的应用,以及制作工艺上能将玻璃管弯制成所需要的文字或图案。这盏霓虹灯开启了中国霓虹灯广告的历史,使上海成为中国霓虹灯发展的前沿阵地。

后来,上海因为陆续出现了更多霓虹灯广告,有了“不夜城”的美称,带动了相关产业的发展,促进了商业繁荣。至1949年,全国已有30余家霓虹灯厂,上海更成为亚洲霓虹灯产业中心之一。

9.中国首座由地方政府主导的广播无线电台正式开播

1922年,东三省保安军陆军整理处接管哈尔滨马家沟中东铁路局的苏俄无线电台,并更名为“东三省无线电台”。经电台副台长刘瀚等人的努力,将一部马可尼野战电话机改造为广播发射机,并进行广播实验取得成功。1925 年,因日本未经允许私设无线电台,东北当局下令进一步改装发射机,准备正式广播。

1926年9月22日,哈尔滨广播无线电台及其事务所成立,刘瀚为电台负责人。10月1日,哈尔滨广播无线电台正式开播。哈尔滨广播电台初期采用汉语和俄语双语播音,内容兼具实用性与公共性。该电台呼号为XOH12,每天广播2小时,主要节目包括钱粮行情、新闻、音乐和文艺等。1928年,其发射功率增至1千瓦,呼号改为COHB,进一步扩大了覆盖范围,成为当时亚洲最大广播发射中心。

10. 丁颖发现野生稻“犀牛尾”

1926年,丁颖在学校附近犀牛路尾的沼泽地里发现了一株野生水稻,他将这株野稻种子命名为“犀牛尾”,开启了中国野生稻研究,他以“犀牛尾”为亲本,经过 8 年的反复筛选,于1933 年成功培育出“中山1号”。这是世界上第一个把野生稻抵抗恶劣环境的基因转移到栽培稻的成功先例,为水稻杂交育种提供了重要的思路和方法,也为后续的水稻品种改良奠定了基础。

利用“中山1号”,丁颖进而培育出一批华南本土品种,如中山占、中山红、中山白、包选 2 号、包胎矮等。这些品种推广时间超过 60 年,累计推广面积达 1.24 亿亩,在很大程度上提高了水稻产量,缓解了当时的粮食短缺问题。丁颖对 “犀牛尾” 的研究以及后续的育种成果,丰富了稻作学的理论和实践。

| 诚然,篇幅再长,也写不尽中华全国总工会100年来的波澜壮阔;画面再大,也画不完中国科技从落后到崛起的百年辉煌;期数再多,也装不下中国产业工人的时代风采和英雄群像。 仅此,献给中华全国总工会成立100周年! 献给第135个“五一”国际劳动节! |

声 明

限于年代久远、史料局限,引述信息难免有误,敬请指教。

上一篇:中国科技发生了什么:1952年

上一篇:中国科技发生了什么:1952年  下一篇:中国科技发生了什么:1953年

下一篇:中国科技发生了什么:1953年