为庆祝中华全国总工会成立100周年,中国职工技术协会从主旨、主责、主业的科技视角,系列推出《中国科技发生了什么》100期官微专题,用公开资料回放1925-2025年100年间,在工会、工厂、工人身边发生和记录的科技历程,去重温创业历史,再现重大发明,展示工业成就,歌颂劳动伟大,讲述中国故事。

本期为第6期。

1.中国气象观测结束外国垄断开启自主化

1930年元旦,中央研究院气象研究所开始根据收集的东亚各地气象电报正式绘制天气图,开展天气预报与对外服务业务,结束了中国领土上全由外国人发布天气预报的历史。

同年8月11日,该所通过探空气球首次获得平流层测风数据,高度达23.393公里,是我国首批获得的平流层的温、压、湿气象记录,不仅填补了中国大气科学研究的空白,也为后续航空气象保障奠定了基础。

2.中国第一家生产现代锁具的工厂诞生

1930年,山东黄县程大钱庄业主杜培然、于信周、王景颜和精明钟表眼镜店业主刘集臣合伙开办“顺记”工厂,生产栓式自行车锁。这是中国第一家生产现代锁具的工厂。

1934年,他们又集资2000余银元,购置旧车床、铝床和2马力柴油机各一台,由刘集臣等7人仿照美国铜挂锁构造原理,研制出新的弹子铜挂锁。同时取双方字号各一字,改名为“程明造锁厂”,产品商标为“三星”牌。初期年产锁仅千把左右,后刘集臣设计试制出中国第一台造锁专业设备锁芯拉槽机。

1939年1月迁至烟台市,1943年挂锁年产量达2万把。1952年商标改为“三环”牌。后来研制出新的弹子铜挂锁,耐用性、保密性、安全性都较传统锁明显提高。如今,该厂已发展为山东烟台三环锁业集团股份有限公司,是中国锁具行业的领军企业。

3.裕华纺织厂通过技术革新提升棉纱支数

1930年,裕华纺织厂创办人张松樵经过分析发现,不同密度的牙盘在纺纱过程中对纤维的牵引和梳理作用有所不同。他通过稀密牙盘轮换使用、解决断纱“搭头”技术等,提高了纱支的强度和光洁度,棉纱支数从16支提升至20支,纱线白度增加40%,断头率下降35%,提高了纱支的质量和市场竞争力。细纱产量增长40%,布匹成本降低25%,棉制品价格下降。白度提升推动了民用布料染色工艺进步,百姓服饰颜色从单一青、黑向蓝、灰等多色系扩展。

4.中国制碱关键设备国产化

20世纪初,中国纯碱(碳酸钠)年产量不足2万吨,90%依赖英国卜内门公司进口。当时全球主流制碱工艺为 “索尔维法”(氨碱法),但该技术被欧美企业以专利联盟形式垄断。

1926 年,侯德榜出任永利碱厂总工程师后,针对索尔维法两大痛点——设备腐蚀与废液处理,带领团队开展研究。1930年5月,首台国产化蒸氨塔投产,标志着核心设备不再依赖进口,打破国际垄断,为后续“侯氏制碱法”奠定基础。

5.天津电话局对磁石电话机进行国产化技术改进

1930年,天津电话局对德国西门子等品牌的磁石电话机进行研究,核心目标是实现关键部件的国产化替代。技术人员成功仿制了振铃器、炭精送话器等核心部件,其性能参数与进口产品基本一致。他们还制定了磁石电话机的组装工艺标准,统一了零部件规格,为后续规模化生产奠定了基础。

这是中国近代通信自主化进程中的重要里程碑。不仅打破了西方技术垄断,而且通过“结构简化—材料替代—成本控制”的技术路径,单机成本从80银元降至45 银元,推动了电话设备的普及。

6.中央地质调查所绘制出首批高精度区域地质图

1930年,中央地质调查所对华南、西南地区开展大规模地质测绘,绘制了首批高精度区域地质图,这是中国地质科学发展进程中的一个重要里程碑。这些地质图比例尺较大,精度较高,详细展示了地层、岩石、构造等地质要素的分布特征,为后续地质研究和矿产勘查提供了重要的基础资料。

此次大规模地质测绘,极大地丰富了中国地质学家对华南、西南地区地质构造和地层演化的认识,为建立中国自己的地质理论体系提供了重要依据。

7.上海华成自行车厂对人力车轴承进行创新

1930年,上海华成自行车厂创始人周仲良借鉴汽车轴承技术,设计出双排滚珠轴承,将滑动摩擦转化为滚动摩擦,使人力车阻力减少40%,车夫日均行驶里程从30公里提升至50公里,车费下降20%。人力车成为城市主流交通工具。

技术扩散至自行车制造,国产自行车价格降至进口车的 70%,工薪阶层开始拥有代步工具。

8.中国第一部采用蜡盘发声技术的有声电影拍摄完成

1930年夏,上海明星影片公司完成戏装故事电影《歌女红牡丹》的拍摄。这是中国第一部采用蜡盘发声技术的有声电影,全片含18段唱词、9句对白,首次通过声音塑造人物性格,开创性地将京剧唱段(如梅兰芳代唱的《穆柯寨》)融入叙事,改变了无声电影依赖字幕卡的叙事模式,推动了电影艺术的本土化表达,加强了影片轰动效应。

“腊盘发声”技术,是将声音刻录在唱盘上,放映时与影片同步播放,为电影配音。这不仅是技术的突破,更是文化转型的象征——它让电影从“视觉哑剧”变为“有声叙事”,为随后的新电影运动奠定了技术基础。

| 科技贴士:有声电影 中国首先尝试摄制有声片的是天一影片公司。1930年初,天一公司采用蜡盘配音方法摄制有声短片《钟声》。然而,一场大火毁了天一的摄影场和未及放映的短片。 《歌女红牡丹》作为我国第一部与观众见面的有声片,由明星公司与百代公司合作摄制。尽管缺乏自然音响,蜡盘配音也不如片上发音口型与音对的那么严丝合缝,但它毕竟是中国第一部有声片。 |

9.中国自主试制小型磨面机

1920年代,无锡荣氏兄弟通过兼并和扩建,形成了包含茂新、福新共12家面粉厂的庞大体系。1930年,无锡茂新面粉厂自主试制的小型磨面机,以60%的成本、72%的出粉率首次实现关键设备国产化,是中国近代工业从依赖进口向技术自主转型的重要标志。

小型磨面机的轻量化设计(800公斤重量、1.5米占地)使工业设备首次适应乡镇作坊条件,至1937年,江南 50公里半径内形成3000余个“机械磨面点”,打破了传统手工业集中于城市的格局。

磨面机的普及也带动了配套产业的发展。上游催生无锡本地铸铁厂等小型机械产业链,下游推动麸皮加工、面粉包装等副业兴起,构建了“粮食加工-副产品利用-市场流通”的闭环经济。

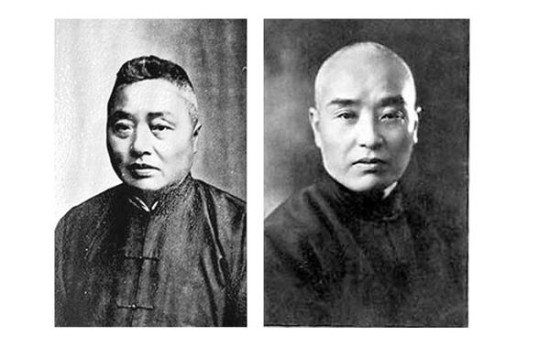

科技人物:荣德生、荣宗敬兄弟 著名“面粉大王”和“棉纱大王”。荣氏兄弟的父亲荣熙泰1896年曾与人合资在上海开办广生钱庄,挖到了资本“第一桶金”,后荣氏兄弟以无锡为本源地,先后在上海、武汉、重庆、芜湖等地创建工厂。至1932年,荣氏兄弟已拥有面粉厂12家、纱厂9家,成为当时国内资本最大的实业家之一。荣氏集团的面粉产量占中国的三分之一,荣氏集团纺织业布机产量亦占全国近三分之一。

10.中国第一个国家级综合性工业研究机构成立

1930年1月1日,工商部中央工业试验所在南京成立,这是中国首个国家级综合性工业研究机构,标志着近代工业技术自主化的开端。

试验所下设化学试验处和机械试验处两大研究机构。研究工业原料、改进制造技术、鉴定工业成品,对固有工业协助改进,对新兴工业设计策进。

各室对国内工业现状、原料、需求及国内外产品、原料标准进行调查收集,确定具体试验内容和方案,展开油脂化学工业技术研究工作。1931年因军事需求,重点组织活性碳与防毒面具的研制,很快达到军需产品标准并批量生产。此外,该所还在肥皂研制等方面有所成就,1932年从丝用皂研制入手,继而开展洗衣皂、香皂、特种皂等多个品种研究,1934年成立制胰试验室,推动了当时的生产。

抗战爆发后,试验所迁到重庆,继续开展科研工作,为抗战胜利作出了贡献。

| 诚然,篇幅再长,也写不尽中华全国总工会100年来的波澜壮阔;画面再大,也画不完中国科技从落后到崛起的百年辉煌;期数再多,也装不下中国产业工人的时代风采和英雄群像。 仅此,献给中华全国总工会成立100周年! |

声 明

限于年代久远、史料局限,引述信息难免有误,敬请指教。

上一篇:中国科技发生了什么:1929年

上一篇:中国科技发生了什么:1929年  下一篇:中国科技发生了什么:1931年

下一篇:中国科技发生了什么:1931年