为庆祝中华全国总工会成立100周年,中国职工技术协会从主旨、主责、主业的科技视角,系列推出《中国科技发生了什么》100期官微专题,用公开资料回放1925-2025年100年间,在工会、工厂、工人身边发生和记录的科技历程,去重温创业历史,再现重大发明,展示工业成就,歌颂劳动伟大,讲述中国故事。

本期为第7期。

1.中国第一辆自主生产汽车——民生牌75型载货汽车顺利下线

1931年5月31日,在张学良的支持下,民生工厂的技术人员以美国瑞雷号载货汽车为蓝本,通过大量测绘和研究,对零部件进行国产化设计与制造,中国第一辆自主生产汽车——民生牌75型载货汽车,在辽宁迫击炮厂(今沈阳大东区)试制成功,顺利下线。

该车采用6缸水冷汽油发动机,最大功率为65马力,载重量为 1.8吨,最高时速可达40 公里。全车666种零件中464种自制,包括车架、车身、转向系统等核心部件,仅发动机、精密齿轮等202 种依赖进口,国产化率高达70%。其设计采用缓冲式后轴提升越野性能,水箱分为四部分以保障故障时的续航能力,适应中国复杂路况。是中国汽车工业从无到有的里程碑。

“九一八”事变爆发,辽宁迫击炮厂被日军占领,汽车及设备、资料被与军方关系密切的丰田家接手。当时在上海参展而保存下来的唯一一辆民生牌汽车,于1936年交上海祥泰汽车制造厂改装成游览车,同年10月25日游览常熟时下落不明。

2.国产新闻纸研发成功并投产

1931年,天津振华造纸公司通过逆向工程仿制进口设备,成功研发出国产新闻纸。以华北地区丰富的稻草为主要原料,替代传统手工造纸的麻料或进口木浆,降低了成本。引进美国的圆网造纸机,结合本土经验改进打浆、抄纸工艺,使纸张定量达到52克/平方米,白度65%,接近同期日本进口新闻纸水平。

振华造纸厂的新闻纸主要供应华北地区的报业需求,如《大公报》《益世报》等。其投产前,华北新闻纸几乎全靠进口(主要来自日本和美国),价格昂贵且运输受限。国产新闻纸的出现使纸张成本降低约40%,直接推动了报业扩张,也标志着中国近代造纸工业从传统手工生产向机械化制造的跨越,结束了华北地区新闻纸完全依赖进口的历史。

3.首次系统性血吸虫病流行病学调查

1931年,国立中央大学医学院(今复旦大学上海医学院前身)开展了中国近代首次系统性血吸虫病流行病学调查,并发表了《中国血吸虫病分布研究》。这一成果标志着中国寄生虫病研究从个案观察转向科学防控。不仅填补了中国寄生虫病研究的空白,更开启了科学防控重大传染病的先河。

调查组以南京为中心,覆盖江苏、浙江、安徽三省,采用粪便涂片法检测虫卵,结合钉螺栖息地采样。在南京汤山、浙江开化等地发现血吸虫病聚集性流行,人群感染率最高达55.5%。研究首次证实钉螺为中间宿主,提出“钉螺-尾蚴-宿主”传播链理论,并发现钉螺分布与水系密切相关,为后续灭螺策略提供依据。研究结果发表于《中华医学杂志》英文版,引起国际关注。

调查组绘制了首张《中国血吸虫病分布图》,将流行区划分为:湖沼型,即长江中下游平原(如洞庭湖、鄱阳湖周边);水网型,即江浙水网地带;山丘型,即皖南、浙西丘陵地区。

4.第一支白玉牙膏试制成功

1912年,实业家方液仙创办中国化学工业社,并于1922年试制成功国产“三星”牙膏,1931年推出“白玉”牙膏。

白玉牙膏采用碳酸钙摩擦剂和天然香料配方,利用碳酸钙的摩擦作用来清洁牙齿,开创了国产牙膏防蛀洁齿的先河。同时,牙膏中还含有保湿剂、增稠剂、甜味剂、防腐剂等成分,使牙膏具有良好的稳定性和使用感。

1953年,国内首款水果香型“白玉牙膏”成功研制,并被作为全国牙膏行业的样板,配方在全国推广。公司现已发展为上海美加净有限公司,各种品牌牙膏销售总量占全国牙膏行业的 20% 以上。

5.中国自行设计建造的最大军舰

1931年6月1日,逸仙号巡洋舰在江南造船厂竣工并服役,成为当时全国自行设计建造的最大的军舰。该舰由著名造船专家叶在馥设计,排水量1560吨,航速19节,长82米,宽10米,吃水 3.8米,装备有一门150 毫米前主炮、一门140毫米后主炮,以及4座76毫米高平两用炮塔,代表了当时中国造船业和军事舰艇设计的最高水准。

该舰既能在内河航行(长江水域),采用较小的吃水深度以及前深后浅的吃水设计,又兼顾了外洋作战(沿海作战)的需求,体现了对不同水域作战环境的综合考量。舰上官兵182人,参加了1937年的江阴海战,击落了两架日本飞机,但最终被日军轰炸机击伤后抢滩搁浅沉没。

6.中式罐头的技术突破

1931年,上海泰丰罐头食品公司引进法国卧式蒸汽杀菌锅,结合中式调味技术,开发出低盐型“梅林牌”清蒸牛肉罐头,通过改良马口铁焊接工艺,将罐头保质期从3个月延长至12个月,这一工艺改进被写入1933 年《上海市食品工业标准规程》。

同期,广州岭南大学农科所与广东饮料厂合作,采用真空浓缩技术生产甘蔗汁浓缩液,解决了南方水果易腐问题,相关成果写入《中国农工化学》教材,成为近代食品工程学的早期实践案例。

在水果罐头生产中,首次引入手摇式水果去皮机(仿制美国专利)和链式漂洗输送机,取代人工削皮和漂洗,使荔枝、橘子等水果处理效率提升3倍,且减少人工接触污染,果肉破损率从40%降至15%,这一机械化改造被《申报》称为“中国罐头工业走向科学化的标志”。

7.第一代国产护肤品“百雀羚香脂”(冷霜)推出

1931年,顾植民在上海创办了上海富贝康化妆品有限公司,工厂主要生产花露水、胭脂等产品,后来又增加了香水、香粉等品类。同年8月18日,公司通过引进和改良德国生产技术和配方,推出第一代护肤品“百雀羚香脂”(冷霜),主打防冻滋润功能,采用铁盒包装,以天然成分和亲民价格迅速打开市场。产品面向大众消费者,填补了当时国内中低端护肤市场的空白,成为名媛影星及普通家庭的日常护肤品。

8. 麻黄素成为首个进入国际主流医药市场的中国原研药

1931年,中国药理学家陈克恢与美国礼来公司合作,完成了麻黄素的全合成工艺优化,并推动其商业化生产。这是中国学者首次将传统草药有效成分转化为国际认可的化学药物。

陈克恢在1924年首次阐明麻黄素的平喘作用机制(兴奋肾上腺素受体),1931年通过改进提取工艺,使麻黄素纯度从早期的60% 提升至98%,解决了天然麻黄草资源受限的问题。该成果被收录于1931年版《美国药典》,麻黄素成为首个进入国际主流医药市场的中国原研药。

9.中国第一家制针企业创办

1931年,尹致中在青岛创办冀鲁制针厂,这是中国第一家制针企业,填补了中国制针工业的空白。其产品销往全国各地,并出口至东南亚。

尹致中还研发出新型CCY式制针机,该针机能将砸鼻、穿孔、切断等三道工序独立完成,提高效率200倍,同时节省原料,降低成本,获得政府注册专利,被实业部授予一等奖。

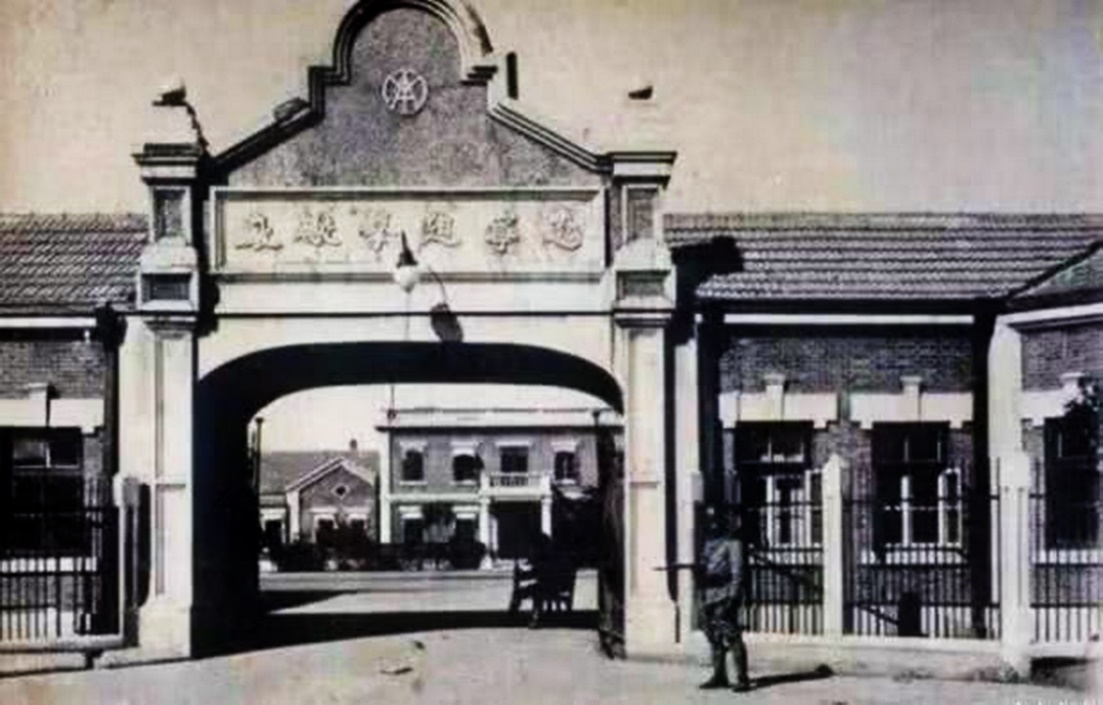

10.现代法医学体系的起点

1931年8月21日,北平大学医学院(北京大学医学部前身)建立我国医学院校中第一个法医学教室,聘北医林几教授为主任。这是中国法医学从传统经验模式转向现代科学体系的分水岭。它不仅标志着法医学作为独立学科的诞生,更通过系统化教育、实验室建设和技术引进,为后续法医学的发展奠定了基础。

该教室开展了中国第一例亲权鉴定工作,将ABO血型的测定应用在鉴定工作中。同时,在鸦片与吗啡中毒、胃质血荫检查、已腐溺尸体的溺死液等方面进行了较为深入的研究。是当时国家法医检验鉴定网的最高权威机构之一,解决由全国各地法院送检的疑难复杂问题。1935年起,平均每年都有数十起案件送到北平大学医学院进行检验鉴定。林已编著的《法医学总论》《法医学各论》,作为法官训练所、中央大学、北平大学医学院的教材。

| 诚然,篇幅再长,也写不尽中华全国总工会100年来的波澜壮阔;画面再大,也画不完中国科技从落后到崛起的百年辉煌;期数再多,也装不下中国产业工人的时代风采和英雄群像。 仅此,献给中华全国总工会成立100周年! |

声 明

限于年代久远、史料局限,引述信息难免有误,敬请指教。

上一篇:中国科技发生了什么:1930年

上一篇:中国科技发生了什么:1930年  下一篇:中国科技发生了什么:1932年

下一篇:中国科技发生了什么:1932年