为庆祝中华全国总工会成立100周年,中国职工技术协会从主旨、主责、主业的科技视角,系列推出《中国科技发生了什么》100期官微专题,用公开资料回放1925-2025年100年间,在工会、工厂、工人身边发生和记录的科技历程,去重温创业历史,再现重大发明,展示工业成就,歌颂劳动伟大,讲述中国故事。

本期为第13期。

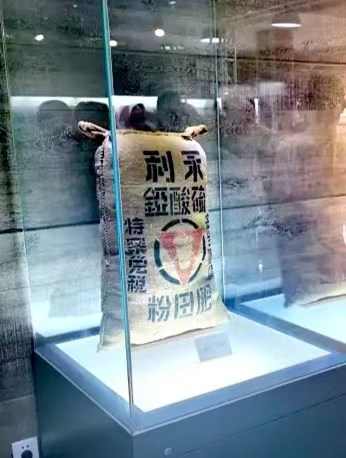

1.中国第一包国产化肥“红三角牌”肥田粉

1937年,由民族实业家范旭东先生创办的永利铔厂(现中国石化集团南京化学工业有限公司)生产出“红三角牌” 硫酸铵肥田粉,是中国第一包国产化肥。其商标于1920年注册,至今已有104年历史。

“红三角牌”肥田粉的主要成分为硫酸铵((NH₄)₂SO₄),含氮量20%-21%,部分产品添加硫(S)和锌(Zn)等中微量元素。其生产工艺在当时具有突破性:采用高温高压合成氨技术,涉及催化反应、强腐蚀环境作业,被称为“化工行业的高新技术”。这一品牌的诞生打破了当时英、德等国对中国化肥市场的垄断,产品不仅畅销江浙地区,还出口至东南亚。

2022年,南化公司登上“南京百强企业综合百强榜单”,在“南京制造业企业百强榜单”名列第28位,2024年获评“江苏老字号”,被誉为“新中国化肥第一标”。

2.重庆电力炼钢厂开始正式生产钢材

1937年1月,重庆电力炼钢厂(特钢厂前身)开始正式投产生产钢材,成为西南地区重要的军工基础。该厂在抗战期间为兵工企业提供优质钢材,并逐步发展为特种钢生产基地,为后续武器制造奠定技术基础,对重庆钢铁工业的整合与技术创新积累了前期经验。

3.重庆兵工厂仿制出高射机枪

1937年,重庆兵工厂开始仿制苏联重机枪,研制出适用于低空防御的高射机枪。该机枪仰角可达80度,射速每分钟80发,有效阻截敌机低空轰炸,成为重庆防空的重要装备。

这些技术储备与创新,不仅体现了重庆在极端环境下的技术韧性,也为中国近代工业与科技发展积累了宝贵经验。

4.国产化改进和组装苏制E-16战斗机

1937年,国产化组装苏制E-16战斗机。当时中国政府航空委员会为了增强空军实力,在南昌飞机制造厂对苏联援助的E-16战斗机进行国产化改进和组装,一定程度上提升了中国航空工业的技术水平和飞机制造能力,为抗日战争增强了军事力量。

E-16战斗机(伊-16)是苏联航空工业的重要里程碑,也是中国抗日战争中不可或缺的空中力量。它以高速和机动性对抗日军轰炸机群,虽在后期面对零式战斗机时处于劣势,但其历史地位不可磨灭。

| 科技贴士:E-16战斗机 苏联在20世纪30年代研制的一款单翼战斗机,其正式型号为伊-16(I-16),是二战初期苏联空军的主力机型之一,也是中国抗日战争期间中国空军的重要装备。 伊-16由苏联设计师尼古拉·波利卡尔波夫主持设计,于1934年首飞。它是世界上第一款采用悬臂式下单翼和可收放起落架的战斗机,最高时速可达480公里/小时,在当时属于高速战斗机,代表了当时航空技术的重大进步。其设计理念强调轻量化与高机动性,旨在对抗德国、日本等国的新型战机。 1937年全面抗战爆发后,苏联向中国提供了大量军事援助,其中包括E-16(伊-16)战斗机,成为中国空军对抗日本侵略者的核心力量。 |

5.用硫酸盐法制造纸浆

1937年,重庆嘉乐造纸厂开始尝试硫酸盐法制造纸浆,以马尾松为原料,通过烧碱-硫化钠蒸煮,生产高强度包装纸。尽管设备简陋(仅14英尺蒸球1台),但纸张耐破度达3.5kPa,为军工物资运输提供了关键支撑。

1937年的中国造纸业在战火中展现出“被动创新”的典型特征:竹浆替代木浆是资源封锁下的生存策略,化学制浆改良是军工需求的直接产物,设备革新则是内迁工厂适应环境的必然选择。这些技术突破虽未彻底改变行业落后面貌,却为抗战胜利后中国造纸工业的复兴埋下伏笔。正如重庆龙章造纸厂留存的蒸球设备所见证的,战时技术突围不仅是物质生产的保障,更是民族工业精神的具象化表达。

| 科技贴士 1937年的中国造纸业在抗战烽火中迎来了技术革新的关键转折。这一年,沿海工业内迁与资源短缺倒逼造纸技术突破,竹浆替代木浆、化学制浆工艺改良、设备革新三大领域的进展尤为突出,成为支撑战时文化传播与工业生产的重要力量。

这一年度的核心技术突破还有:(1)机械打浆替代脚碓:四川夹江手工纸坊引入水力驱动的“槽碾”设备,单人操作效率提升5倍,日处理竹料从200公斤增至1吨。(2) 火墙烘干技术:延安振华造纸厂在1937年试验火墙烘干,将纸张干燥时间从3天缩短至8小时,产能提升200%。 |

6.1937年茅台酒采用标准化“回沙工艺”

茅台酒的前身是清代“华茅”(成义烧坊,1862年)、“王茅”(荣和烧坊,1879年)、“赖茅”(恒兴烧坊,1929年)三家烧坊。经数十年改良,1937年“回沙”环节已标准化,三家烧坊已形成成熟的“回沙工艺”体系。

“回沙”是茅台酒传统酿造工艺的核心环节,是将高粱经破碎、蒸煮、加曲后,反复多次发酵蒸馏的过程,具体包括: (1) 两次投料:重阳下沙(第一次投放高粱,占比50%)、造沙(第二次投放高粱,占比50%);(2) 九次蒸煮:每次蒸煮后摊晾、加曲,第八次发酵后第七次取酒;(3) 八次发酵:每次蒸煮后入窖发酵,周期约30天;(4) 七次取酒:每次取酒风味不同,需分型贮存勾调。该工艺的核心是通过反复蒸煮糖化、延长发酵时间,使高粱淀粉充分转化,形成“酱香突出、回味悠长”的独特风格。

7.战时材料创新的典范——竹壳保温瓶

1937年全面抗战爆发后,中国轻工业面临金属材料匮乏与日军封锁的双重困境。上海立兴热水瓶厂等民族企业另辟蹊径,研发出以竹壳替代铁皮的保温瓶,成为战时民生工业创新的典范。

其核心做法如下:以竹代钢的战略选择,针对铁皮进口受阻的难题,企业瞄准西南地区丰富的毛竹资源,精选3年生毛竹为原料。毛竹具有密度低(0.78g/cm³)、导热系数小(0.19W/(m·K)的特性,经蒸煮碳化处理后,抗压强度达800N,防蛀耐用性提升3倍,成本较铁皮降低70%。这种“以竹代钢”的材料革命,既突破了资源封锁,又保留了保温瓶的核心功能——实测24小时水温降幅≤5℃,与铁皮款性能相当。

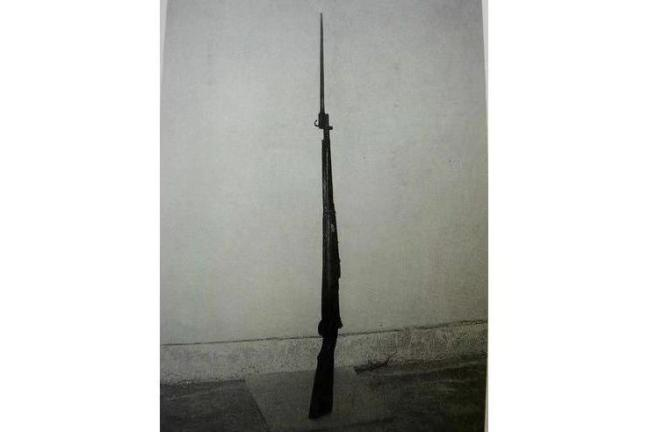

8.创制我军首款制式化步枪“八一式马步枪”

1937年,延安兵工厂刘贵福团队开始设计“八一式马步枪”,以捷克式卡宾枪为基础,结合游击战需求,首创折叠式三棱刺刀,枪身缩短至1.1米,重量减轻至3.36公斤,有效射程200米。

该枪于1940年定型,成为我军首款制式化步枪。

9.中国首款国产卡车——中圆牌柴油汽车

1937年2月,中国汽车制造公司在株洲建成总厂,与德国奔驰合作生产2.5吨柴油汽车。该车采用奔驰技术图纸,最高时速40公里,成为中国首款国产卡车。尽管1939年因日军轰炸停工,但标志着中国汽车工业的起步。

10.“纺-织-染”一体化生产

1937年,常州大成纺织印染公司引进日本丰田自动织机,实现了“纺-织-染”一体化生产,使纺织业逐步进入体系化生产,效率不断提高,日产坯布2557匹、印染布5000匹,占全国华商纱厂印染能力的15%。其“筒子纱”工艺和品牌化战略(如“蝶球”“大成蓝”)打破了日本企业的市场垄断。

小贴士:常州大成纺织厂旧址概况 常州大成纺织厂旧址是中国近代著名爱国实业家刘国钧于20世纪30年代创立的纺织工业,8年间从1个厂扩展到4个厂,资金从50万元增长至400万元,被誉为当时经济学界的“罕见奇迹”。其开创了中国民族纺织工业的多个第一,包括最早生产丝绒、灯芯绒,并率先引入机器印花技术。 该厂旧址现为常州东部运河工业旅游带的重要组成部分,也是常州市目前体量最大、保存最完整的近代纺织工业遗产群。该遗址群由大成一厂、二厂、三厂组成,具有重要历史价值。

| 诚然,篇幅再长,也写不尽中华全国总工会100年来的波澜壮阔;画面再大,也画不完中国科技从落后到崛起的百年辉煌;期数再多,也装不下中国产业工人的时代风采和英雄群像。 仅此,献给中华全国总工会成立100周年! |

声 明

限于年代久远、史料局限,引述信息难免有误,敬请指教。

上一篇:中国科技发生了什么:1936年

上一篇:中国科技发生了什么:1936年  下一篇:中国科技发生了什么:1938年

下一篇:中国科技发生了什么:1938年