1.发现胜利油田

1961年4月16 日,华北石油勘探大队32104、32120 钻井队在山东东营第8号基准井(华 8 井)创造以岩屑为主的综合录井方法,成功地录准了油砂层,并在4月1日提前完钻,完钻井深1755.88米。之后,经过多次勘探试油,4月16日,施工人员成功在1207.8~1631.5米井段射开油层8层16.3米,并且用9毫米油嘴测试,获得了日产8.1吨的工业油流,标志着胜利油田的发现。

这是继大庆油田后,中国在华北平原石油勘探的重大突破,直接引发华北石油大会战,为后续胜利、大港、中原等油田的开发奠定基础。

华8井被列入中央企业工业文化遗产名录,成为中国石油工业的重要象征。

2.第一盏高压汞灯成功封接

20世纪60年代初,中国电光源技术严重依赖进口,道路照明仍以白炽灯为主,亮度低且能耗高。

1961年蔡祖泉创建中国首个电光源实验室。1961年12月,蔡祖泉团队在复旦大学成功封接国内第一盏高压汞灯。该灯采用石英放电管与玻璃外壳封装,通过汞蒸气放电产生高强度可见光,光效达30-50流明/瓦,寿命约5000小时,显著优于传统白炽灯。放电管内汞蒸气压达2-6MPa,外玻壳涂覆荧光粉以改善光色,色温约5500K,紫外线辐射较强,适用于道路、广场等对显色性要求较低的场景。

1963年,上海南京路首次使用蔡祖泉研制的高压汞灯,取代沿用百年的白炽灯,成为城市照明现代化的标志。1964年,上海亚明灯泡厂实现高压汞灯量产,迅速普及至全国各大城市道路照明。结束了中国无法自主生产高强度气体放电灯的历史,使中国电光源技术从白炽灯时代直接跃升至气体放电灯时代。《中国科学技术史》记载,高压汞灯的量产推动中国照明工业产值在1960年代年均增长15%以上。2000年中国高压汞灯年产量达3152万支,成为全球最大生产国。

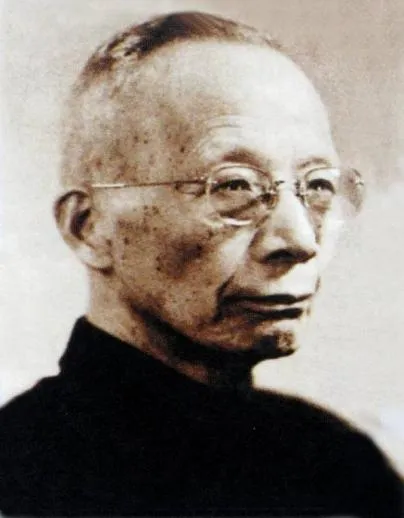

科技人物:蔡祖泉

我国电光源研究的开拓者,复旦大学电光源研究所所长,复旦大学副校长,被誉为“中国的爱迪生”“中国照明之父”“中国电光源之父”。

他研究成功多种新光源,其中长弧氙灯、碘钨灯分别获1965年国家科学发明二、三等奖,他主持研究的大功率短弧氙灯水冷钨-铜阳极制造获得1980年国家发明三等奖、H型节能荧光灯获得1985年国家科技进步三等奖、双U型节能荧光灯获得1995年上海市科技进步二等奖。

1963年后曾与电影有关单位合作,研究成功1000瓦-3000瓦新闻摄影用管形卤钨(属国内首创),500瓦-2000瓦放映短弧氙灯,1000瓦-3000瓦拍摄外景用的直流镝钬灯,该灯1980年获得国家发明三等奖。

3.电气化铁路“零”的突破

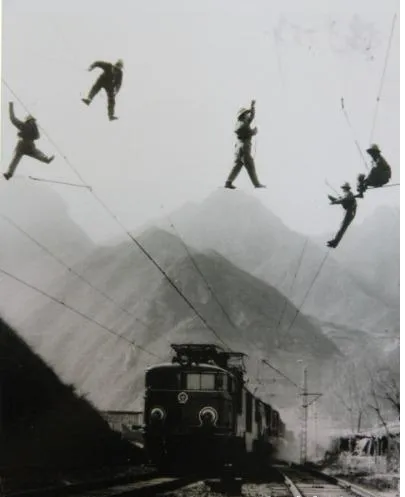

1961年8月15日,全长93公里的宝鸡至凤州段电气化铁路正式交付运营,实现了中国电气化铁路“零”的突破。

1958年1月1日,宝成铁路正式通车运营,全线采用蒸汽机牵引。6月15日,宝成铁路正式开始电气化改造。

宝凤段之所以能成为我国第一条电气化干线铁路,和它的特殊地形有关。宝凤段上著名的“观音山展线”直线距离6公里多,但铁路长度却达到了46.2公里。铁路沿周围的山势,呈3个马蹄形和一个“∞”字形盘旋升高,落差达817米。

火车要上秦岭这个坡,需要3台蒸汽机车前拉后顶才能牵引950吨,运行时速每小时25公里。这使火车运输能力受到很大限制。电气化技术实现以后,时速达到了50公里,牵引吨数达到了2400多吨。

宝成铁路采用苏联援建的25千伏工频单相交流供电系统,引进25台6Y2型电力机车,同时自主研发韶山1型电力机车,实现电力牵引国产化。宝成铁路电气化改造填补了我国电气牵引铁路的空白,为后续铁路电气化建设奠定了基础。

4.研发四管中同轴电缆

1961年,邮电部邮电科学研究院(现中国信息通信研究院前身)主导研发的四管中同轴电缆取得成功。这是中国通信技术发展史上的重要里程碑。

20世纪50年代,中国长途通信依赖架空明线和少量进口对称电缆,传输容量低且易受干扰。为突破技术封锁,国家启动了“101 工程”等重点项目,推动国产同轴电缆的研发。

四管中同轴电缆采用4个2.6/9.4mm 规格的同轴管,通过合理布局实现多通道并行传输。该技术突破了高频电缆的精密制造技术,实现从铜杆拉制、绝缘层加工到整体成缆的全流程国产化,摆脱了对进口设备和材料的依赖。研发的同轴管接续技术(如焊接、密封工艺),解决了长距离敷设中的连接难题,保障了工程实施的可靠性。四管中同轴电缆成为中国首条长距离通信干线(如北京—天津—上海线路)的核心传输介质,支撑了语音、电报等业务的全国联网。

这标志着中国在高频通信传输技术上实现了从模仿到自主创新的跨越。其技术突破不仅解决了当时通信网络的瓶颈问题,更通过国产化实践建立了完整的产业链和技术标准体系,为后续通信技术的持续进步奠定了基础。

5.万吨远洋货轮跃进号开始航海试验

1961年5月7日,大连造船厂跃进号货轮开始航海试验。

该厂开工建造跃进号万吨货轮始于1958年下半年,这是新中国自行建造大型船舶的新开端。在万吨轮的建造中,技术人员与工人紧密配合、集思广益,先后成功解决了钢板冷加工、两“岛”之间如何插入分段、如何控制船的长度和变形及如何保证船体的焊接质量等技术难题;在船体施工中采用经纬仪找线形基线等多种新工艺技术,为生产进度如期或提前完成创造了条件。

1962年12月8日,跃进号货轮正式交付使用。至此,中国第一艘万吨级远洋货轮跃进号货轮胜利竣工。该轮全长169.9米,载重量1.34万吨,终结了中国不能自主建造大型远洋船舶的历史。

6.土霉素新菌种成功培育

1961年,华北制药厂成功培育出土霉素新菌种,并优化了发酵工艺。此前,中国抗生素生产依赖进口菌种,而自主选育的菌种大幅提高了土霉素的产量和质量,降低了生产成本,价格大幅下降,为农村医疗普及提供了基础。

土霉素等广谱抗生素的国产化,缓解了临床用药短缺,尤其在应对感染性疾病(如肺炎、痢疾)中发挥关键作用。菌种选育技术的突破推动了华北制药厂成为亚洲最大抗生素生产基地,并为后续头孢菌素等新药研发积累了菌种资源和发酵经验。

7.红宝石固体激光器成功研制

1961年9月,中国科学院长春光机所的王之江、邓锡铭团队成功研制出中国第一台红宝石固体激光器。该激光器采用直管状脉冲氙灯、球形成像照明器和聚焦谐振腔设计,性能超越同期美国同类产品,效率提升30%以上。尽管初期应用限于科研实验,但其诞生标志着中国在激光技术领域跻身世界前列(仅晚于美国一年)。

激光器的研制推动了光学、量子物理等学科的交叉研究,为后续高能激光、光纤通信等技术奠定了理论与实验基础。

1966 年后,红宝石激光被用于眼科视网膜凝固治疗,开启了中国激光医学的先河,为微创手术、肿瘤治疗等领域提供了新工具。激光技术的突破还为后续激光测距、制导武器等国防应用提供了技术支撑,同时促进了工业加工(如精密切割、焊接)的革新。

8.全国物候观测网建立

1961年,竺可桢指导中国科学院地理研究所建立全国物候观测网,确定了33 种木本植物、2 种草本植物和 11 种动物的观测方法及种类。

这是我国首次系统开展物候观测,为农业生产和气候研究提供了科学依据,推动了气象学与生态学的结合。

科技人物:竺可桢

中国近代气象学家、地理学家、教育家,中国近代地理学和气象学的奠基者,中国物候学研究的创始人。

1931年,竺可桢写作《论新月令》,倡议利用新方法开展物候观测。在他的推动下,从1934年开始,中央研究院气象研究所选定了9种动物、21种植物、几种水文气象现象和几乎全部农作物,并将之委托给各地的农事试验场进行观测,这便是中国最早的有组织进行的物候观测。

1953年,气象研究所相继开始对冬小麦、棉花、水稻进行了物候观测。对农作物物候的观测工作从1957年开始被推广到全国。1961年,竺可桢指导中国科学院地理研究所建立了全国物候观测网,确定了物候观测方法以及国内共同的物候观测种类。

竺可桢认为大规模的综合考察工作是合理开发自然资源、发展国民经济的基础,必须大力进行。他先后组织开展在海南岛、广西南部和雷州半岛以发展橡胶为目的的地理调查研究工作,黄河中游水土保持综合考察队,和内蒙古、甘肃、宁夏风沙危害考察队,筹建中国科学院综合考察委员会,并一直兼任委员会主任一职。在他的积极倡导下,先后建设了6个治沙综合试验站。

9.单孔跨径最大的空腹式石拱桥——云南长虹大桥竣工

1959年,云南省交通厅、省公路局研究决定,为适应滇南地区国家重点工程建设大件设备运输的需要,由省交通设计院吴襄坦工程师、省公路局赖传卓工程师等组成工作组,在开远公路养护总段段吉工程师协同下,在开远南盘江吊桥下段建设长虹桥。

1961年,云南长虹大桥竣工。大桥单孔跨径112.5米,高30米,桥面宽9米,两侧石护栏高1.5米,南端设桥头堡,这是当时国内单孔跨径最大的空腹式石拱桥,充分展现了我国石拱桥建造的高超技艺。大桥壮伟如长虹,气势壮观,形如江上临空飞架的彩虹,故名“长虹大桥”。

1978年,该桥获全国科学大会奖,列为国家一级保护桥梁。

10.统一服装裁剪与工艺标准

1961年,上海市服装鞋帽公司牵头制定了《服装裁剪法》,并组织编写《服装工业工人技术等级标准》。该标准统一了服装裁剪的尺寸规范、缝制工艺和质量检验流程,结束了此前“师徒相传、经验主导”的传统模式。

标准化推动了服装制造业从手工小作坊向规模化工厂转型,上海、天津等地的服装厂开始采用流水线作业。技术等级标准的实施促进了工人培训体系的建立,培养了大批熟练技工,为后续出口加工(如衬衫、内衣)储备了人力。

标准化服装(如中山装、列宁装)成为计划经济时代的文化标志,其简约、实用的设计理念影响了一代人的审美。

| 诚然,篇幅再长,也写不尽中华全国总工会100年来的波澜壮阔;画面再大,也画不完中国科技从落后到崛起的百年辉煌;期数再多,也装不下中国产业工人的时代风采和英雄群像。 仅此,献给中华全国总工会成立100周年! |

声 明

限于年代久远、史料局限,引述信息难免有误,敬请指教。

上一篇:中国科技发生了什么:1960年

上一篇:中国科技发生了什么:1960年  下一篇:中国科技发生了什么:1962年

下一篇:中国科技发生了什么:1962年