1.大型电子显微镜研制成功

1965年8月2日,上海新跃仪表厂科研团队成功研制中国首台一级大型电子显微镜。

该团队突破电子光学、高真空系统等核心技术,打破国外技术垄断,设备具备20万倍放大倍数,分辨本领达7埃(1埃=0.1纳米)。此前,此类高端仪器依赖进口,该成果的诞生,为国内材料科学、生物学等领域提供了关键研究工具,推动微观研究迈向新高度。这台电子显微镜的形象被印制成特62《工业新产品》特种邮票(特62-2),成为中国科技自主创新的标志性成果。

2.尿素设备试产成功

1965年,中国五环工程有限公司在引进荷兰斯太米卡邦公司技术的基础上,联合南化公司机械分厂等团队,自主设计并在石家庄化肥厂建成年产11万吨水溶液全循环法尿素装置。

团队结合国内工业基础进行创新,采用水溶液全循环法工艺,自主研发高压合成技术,实现尿素合成塔、氨压缩机等核心设备国产化制造。同时,运用预分离-预蒸馏工艺优化生产,使吨尿素能耗降低30%以上。装置投产后,产出含氮量达46%的优质农用尿素,远超此前使用的碳酸氢铵。

该装置的成功投产,标志着中国尿素生产从依赖进口转向自主可控,推动氮肥自给率从1964年的67.5%提升至1965年的80%,为农业增产提供关键支撑。

3.六面顶压机合成金刚石

1965年11月5日,郑州磨料磨具磨削研究所(三磨所)科研团队自主研发出铰链式六面顶压机,首次在国内实现人造金刚石合成。

该团队通过模拟地下150公里深度的高温(1300-1500℃)、高压(5-6万个大气压)环境,将石墨原料转化为工业级金刚石晶体。设备采用六面顶同步施压结构,解决了传统两面顶装置压力不均的技术难题,首年即产出1万克拉人造金刚石,颗粒硬度达HV9000以上,可满足砂轮切割、地质钻探等工业需求。

这一突破打破了美国GE公司和瑞典ASEA公司的技术垄断,使中国成为继美、苏后第三个掌握超硬材料合成技术的国家,为后续培育钻石、立方氮化硼等产业奠定了核心技术基础。

4.人工首次合成结晶牛胰岛素

1965年9月17日,中国科学院上海生物化学研究所王应睐团队、上海有机化学研究所汪猷团队与北京大学邢其毅团队协作,成功完成世界首次人工全合成牛胰岛素结晶。

该团队自1958年起,历经7年攻关,突破“天然胰岛素拆合”“多肽链合成”等关键技术,通过分步合成A链(21肽)与B链(30肽),再经氧化连接形成具有生物活性的胰岛素分子。经鉴定,合成产物的结晶形态、生物活性与天然牛胰岛素完全一致,其降糖效率达天然产物的80%以上。

这一成果打破了“生命物质不可人工合成”的科学认知,标志着人类在揭示生命本质的研究中迈出关键一步,为后续蛋白质工程、基因测序等生命科学研究奠定了重要基础。

科技贴士:人工合成结晶牛胰岛素

人工合成结晶牛胰岛素是世界上首个人工合成的蛋白质,主要用途体现在科研与医学领域:它验证了“生命可通过人工方式合成”的理论,为探索生命起源和蛋白质合成机制奠定基础;在医学上,其合成方法为胰岛素生产提供了新思路,推动糖尿病治疗药物的研发,也为蛋白质结构与功能研究提供了重要样本,对生物化学和医学发展具有里程碑意义。

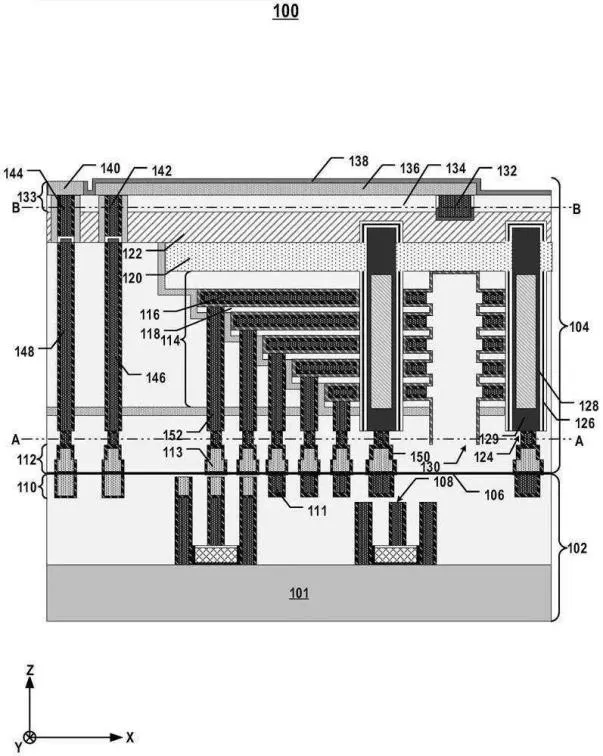

5. 固体组件(集成电路)研制成功

1965年4月,中国科学院半导体研究所在黄昆、王守武等科学家带领下,成功研制出中国最早的集成电路雏形——四种固体组件,其中一块集成7个晶体管、1个二极管及多个电阻电容。

黄昆作为所长,规划研发路径并推动全链条研究体系建立,协调与109工厂合作;王守武直接领导团队,攻克平面工艺、光刻技术等难题,借助自主设计的65型接触式光刻机实现元件集成。青年科研团队采用硅平面工艺,通过扩散、光刻等工序完成集成,突破国外技术封锁。

这一成果使中国计算机体积缩小超90%、运算速度提升10倍,为“两弹一星”提供关键支撑,开创了中国半导体从材料到电路集成的自主创新道路,奠定后续发展基础。

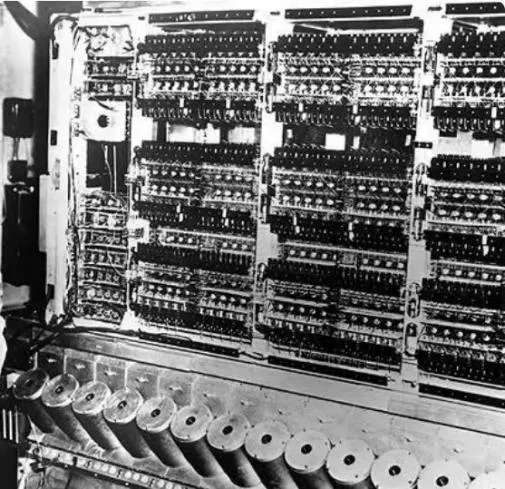

6.109乙机大型晶体管电子计算机

1965年6月,中国科学院计算技术研究所联合国防科委、清华大学等单位,成功研制出我国独立设计的第一台大型晶体管电子计算机“109乙机”。

该项目由计算技术研究所所长华罗庚牵头,夏培肃、闵乃大等科学家组成核心研发团队,针对电子管计算机体积庞大、稳定性差的缺陷,展开晶体管化技术攻关。

在研制过程中,团队突破了三大技术瓶颈:夏培肃带领逻辑设计组首创“双向总线”结构,使运算速度从每秒5万次提升至10万次;硬件组负责人闵乃大主导研发锗合金扩散晶体管,将整机功耗降低60%,可靠性提升3倍;软件组则开发出中国首个晶体管计算机操作系统,实现程序自动加载与错误校验。为验证稳定性,团队在甘肃酒泉卫星发射中心进行长达180天的连续运行测试,成功完成“东方红一号”卫星轨道计算模拟任务。

“109乙机”通过国家鉴定后,迅速应用于天气预报、核物理计算等关键领域。在气象领域,其运算速度使72小时数值预报时效缩短至4小时,预报准确率提升25%;在国防科研中,为导弹制导系统提供实时计算支持,相关技术被后续“111机”“131机”沿用。

7.65型护卫舰首舰成功下水

1965年12月,沪东造船厂内,中国首艘完全自主设计的65型护卫舰首舰529号(后命名“海口舰”)成功下水。

该舰由七院701所俞伯良团队主导设计,是中国完全自主完成战术指标与施工图纸的首型护卫舰。全舰70%设备实现国产化,采用国产901舰用钢与380V交流电制,首创适应南海环境的长艏楼船型,配备3门单管100毫米炮与4门双37毫米炮,甚至加装当时罕见的空调系统。

其下水标志中国舰船工业从仿制走向自主设计,5艘同型舰后续全部服役南海舰队,成为中国海军装备自主化的重要里程碑。

8.中国第一条越江隧道开建

1965年5月,上海市城市建设局牵头开工建设中国首条越江公路隧道——上海打浦路隧道。

工程指挥部组建以杨裕球为核心的技术团队,针对苏联专家断言的软土掘进难题,自主设计直径4.2米网格盾构机,以网格隔板平衡水土压力,配合气压系统解决流沙喷涌。

建设者在黄浦江底20米复杂地层施工,发明“分层注浆加固法”,推进时同步注入水泥浆与水玻璃混合液形成止水帷幕;创新“边掘进边衬砌”工艺,每推进1.2米完成一环钢筋混凝土管片拼装。技术人员用算盘计算上万组参数,绘制中国首份软土隧道施工工法图。

9.首次空中核试验气象保障

1965年5月14日,中科院地球物理所顾震潮团队为中国首颗核航弹空投试验提供气象保障。

面对空中核试验对天气的严苛要求,团队整合历史数据与创新方法,首创“三层风场耦合模型”,精准预报罗布泊试验场区的天气窗口。他们提前捕捉高空西风急流变化,确认地面风速、能见度等关键参数完全符合投弹条件,向指挥部建议“零时”定为11:00。最终轰炸机准时投弹,核航弹成功空爆,顾震潮因贡献突出荣立一等功,为后续核试验积累了重要气象保障经验。

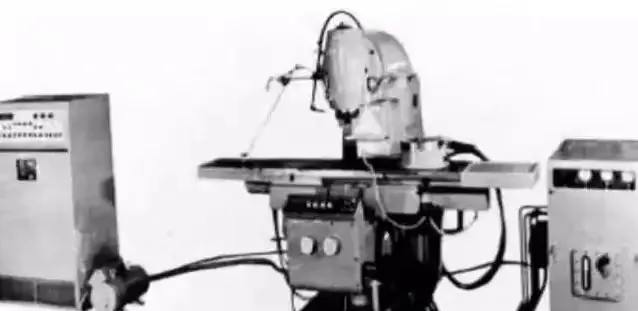

10.晶体管二次曲线插补数控机床研制成功

1965年3月,清华大学精密仪器系、自动控制系联合北京第一机床厂,共同研制出中国第一台晶体管二次曲线插补数控机床(A105系统)。

研究人员自主研发晶体管逻辑电路,实现坐标联动控制,攻克复杂曲面数学建模与实时运算难题。同时,自主开发插补软件,运用逐点比较法精确计算曲线轨迹,将误差控制在微米级;采用步进电机驱动的开环伺服系统,结合机械传动间隙补偿技术,提升运动精度。最终成功让A105系统实现复杂曲面加工,精度达0.01毫米,满足了航空航天等领域对精密零件的加工需求,推动中国数控机床从电子管时代迈入晶体管时代。

| 诚然,篇幅再长,也写不尽中华全国总工会100年来的波澜壮阔;画面再大,也画不完中国科技从落后到崛起的百年辉煌;期数再多,也装不下中国产业工人的时代风采和英雄群像。 仅此,献给中华全国总工会成立100周年! |

声 明

限于年代久远、史料局限,引述信息难免有误,敬请指教。

上一篇:中国科技发生了什么:1964年

上一篇:中国科技发生了什么:1964年  下一篇:中国科技发生了什么:1966年

下一篇:中国科技发生了什么:1966年