1.分离并命名“青蒿素”

1972年11月,屠呦呦团队从青蒿乙醚提取物中分离出无色针状晶体,并命名为“青蒿素”。

1969年,屠呦呦担任中医研究院(现中国中医科学院)抗疟研究组组长。屠呦呦团队从2000余方药中筛选出640种抗疟候选药物,其中青蒿的提取物在初期实验中抑制率仅68%且不稳定。1971年,受东晋葛洪《肘后备急方》中“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”的启发,改用乙醚低温萃取法(60℃以下),成功富集抗疟有效成分。1972年11月,团队从青蒿乙醚提取物中分离出无色针状晶体,并命名为“青蒿素”,1973 年发现疗效更高的双氢青蒿素,开创疟疾治疗新方向。

2004年,青蒿素联合疗法(ACT)被WHO列为抗疟首选方案,2000-2015年全球疟疾死亡率下降60%。覆盖100余个国家,中国通过青蒿素类药物援非,累计挽救超千万人生命。

2015年,屠呦呦因“青蒿素的发现及其应用”获诺贝尔生理学或医学奖。此外,她还荣获国家最高科学技术奖、共和国勋章,并于 2025年当选美国国家科学院外籍院士。

2.湘黔铁路通车

1972年10月,湘黔铁路全线贯通。

湘黔铁路东起湖南株洲,西⾄贵州贵阳,全⻓902公⾥,是湖南铁路建设史上耗时最长、工程任务最为艰巨、投入人力最多的一项重大工程。

1972年10月湘黔铁路建成

湘黔铁路在湖南怀化与枝柳铁路交叉,在株洲与京广、淅赣铁路相接。该路的建成通车,不仅增加了西南地区通往东部沿海地区的通道,而且缩短了云贵川三省到中南、华南、华东地区部分省市的距离,并构成了与陇海铁路平⾏、横贯我国东西的第二条交通大动脉。

3.6000⻢⼒液⼒传动内燃机⻋研制成功

1972年1月9日,北京二七机车车辆厂成功研制中国第一台6000马力液力传动内燃机车,型号为北京型6001号。

机车采用双机组设计,搭载两台12V240ZJ型高速柴油机,单台功率2450马力,总功率达4900马力(约合6000马力)。液力传动装置为EQ2030/Z510型,是当时世界上单元功率最大的内燃机车液力传动系统。

该机车的研制标志着中国在大功率液力传动技术领域达到国际先进水平,填补了国内干线货运机车的空白,对突破山区铁路运输效率瓶颈、推动全国铁路网均衡发展具有里程碑意义。

4.中国第一台高精度轨道衡通过技术鉴定

1972年5月27日,大连衡器厂(现大连金马衡器有限公司)研制的中国第一台高精度轨道衡通过技术鉴定。

该轨道衡采用先进的机械结构与电子计量技术,最⼤称重150吨,最⼩称重量7.5公⽄,灵敏度达到二万分之一,精度达到当时国内领先水平。

轨道衡是用于称量铁路货车载重的核心设备,其精度直接影响铁路运输的效率与管理水平。该设备的诞生填补了国内高精度轨道衡的空白,为铁路货运计量的精准化提供了关键技术支撑。

5.首台300吨级大平板车试制成功

1972年12月26日,上海重型机器厂(现上海电气重工集团)自行设计和制造中国第一辆载重量300吨的大板车在上海试制成功。

该车身长21.3米,加上牵引车全长31米多,宽3.7米,采用16轴(32 轮)设计,通过分散载荷降低单位轮压,解决了传统平板车因轴数不足导致的路面损伤问题。车架采用高强度合金钢焊接而成,抗弯强度达800MPa,可承受300吨静态载荷和动态冲击。

1973 年,该车在广交会展出,吸引了阿尔及利亚、巴基斯坦等国的采购意向,成为中国重型机械出口的标志性产品。

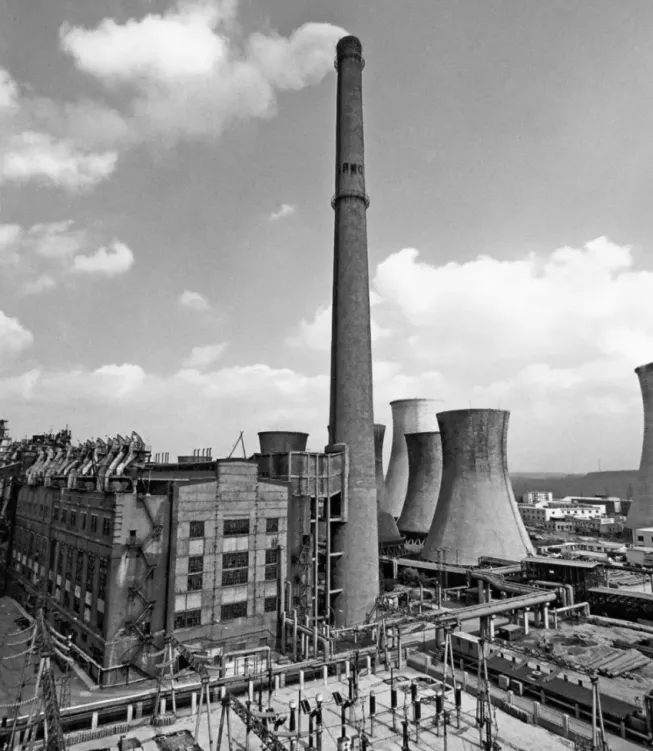

6.首台20万千瓦火力发电机组正式发电

1972年12月,我国自主设计制造的首台20万千瓦火力发电机组在辽宁朝阳发电厂(今属国家能源集团)正式投产发电。

该机组由上海汽轮机厂、上海锅炉厂、哈尔滨电机厂等企业联合研制,采用高温高压参数(蒸汽压力 10 兆帕、温度 540℃),配备双水内冷发电机,是当时国内单机容量最大、技术最先进的火力发电设备。

这标志着中国重型发电设备制造能力从10万千瓦级跨越至20 万千瓦级,满足了“四五”计划期间工业用电需求,为后续30万千瓦、60 万千瓦机组的研发奠定了基础。

7.首台每秒运算11万次的计算机研制成功

1972年12月26日,上海计算技术研究所(现中国科学院上海微系统与信息技术研究所)成功研制出中国首台每秒运算11万次的集成电路通用数字计算机。

该计算机采用小规模集成电路(SSI)和晶体管混合逻辑电路,相比第一代电子管计算机,体积缩小70%,功耗降低80%,可靠性显著提升。

主机主频约500kHz,每秒可执行11万次定点运算,支持加减乘除四则运算及逻辑操作,配备磁芯存储器,内存容量达32KB(可扩展至64KB)。初步实现操作系统雏形,支持汇编语言编程,并可运行 Fortran、Basic 等高级语言程序,具备批量数据处理能力。

它打破了中国计算机依赖电子管的局限,建立了集成电路计算机的设计制造体系,培养了首批系统架构、芯片设计和软件编程人才,为后续DJS-140、150型计算机的研发奠定了基础。

8.⼈造卫星激光测距仪研制成功

1972年9月9日,华北光电技术研究所成功研制人造卫星激光测距仪,与北京天文台合作实现激光卫星测距。中国成为继美苏之后第三个掌握该技术的国家。

1972年试验后,上海、北京等地天文台及观测站陆续建立多台激光测距仪,初步形成中国卫星激光测距网,用于地球动力学研究与全球性大地测量,包括地壳运动监测、地震成因分析、地球自转观测、重力场测绘、卫星轨道精测等,为后续地球空间探测奠定技术基础。

1980年代后,北京、上海、武汉等地逐步建成激光测距站网络,测距精度从米级提升至厘米级,成为全球激光测距网的重要成员。

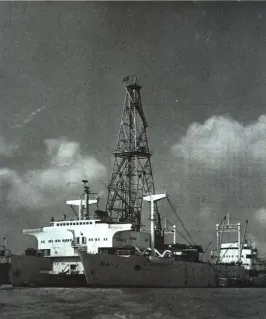

9.“勘探一号”双体式海洋勘探船完成首次试航

1972年12 月28日,由上海沪东造船厂建造的“勘探一号”双体式海洋勘探船在长江口试航成功。

“勘探一号”排水量3000吨,采用双体式设计,船上装有专门的地震仪,船尾拖着一根长长的电缆,由浮标使其平衡,并保持一定深度,主要用于海洋地质物理勘探。

“勘探一号”是新中国第一艘具有自航能力的浮式勘探船。它是在国内海洋钻探经验和技术设备匮乏的情况下,通过对旧货轮进行改装而成的,是我国海洋石油勘探领域的一次重要尝试。

1974年5月19日,“勘探一号”正式出海作业。历经6年在南黄海钻了7口石油井,总进尺15000米,最大井深2413米。1993年经地矿部批准,该船报废。

10.无机硬性微孔吸声砖试制成功

1972年3月2日,一种新型具有先进⽔平的砖体吸声材料——无机硬性微孔吸声砖在北京窦店砖瓦厂试制成功。

无机硬性微孔吸声砖属于多孔吸声材料范畴,其吸声原理基于声波在微孔结构中的摩擦损耗,通过控制孔径(微米级)、孔隙率和孔分布,实现中高频段的高效吸声;相比传统纤维吸声材料,无机材质更耐高温、耐腐蚀,适用于工业环境。

这一成果标志着中国建材行业在功能化、环保化材料领域的早期探索。

| 诚然,篇幅再长,也写不尽中华全国总工会100年来的波澜壮阔;画面再大,也画不完中国科技从落后到崛起的百年辉煌;期数再多,也装不下中国产业工人的时代风采和英雄群像。 仅此,献给中华全国总工会成立100周年! |

声 明

限于年代久远、史料局限,引述信息难免有误,敬请指教。

上一篇:中国科技发生了什么:1971年

上一篇:中国科技发生了什么:1971年  下一篇:中国科技发生了什么:1928年

下一篇:中国科技发生了什么:1928年