1.北京正负电子对撞机首次对撞成功

1988年10月16日,我国首座高能加速器——北京正负电子对撞机首次对撞成功。这是中国高能物理研究的里程碑事件,标志着中国在高能加速器领域迈入世界先进行列。

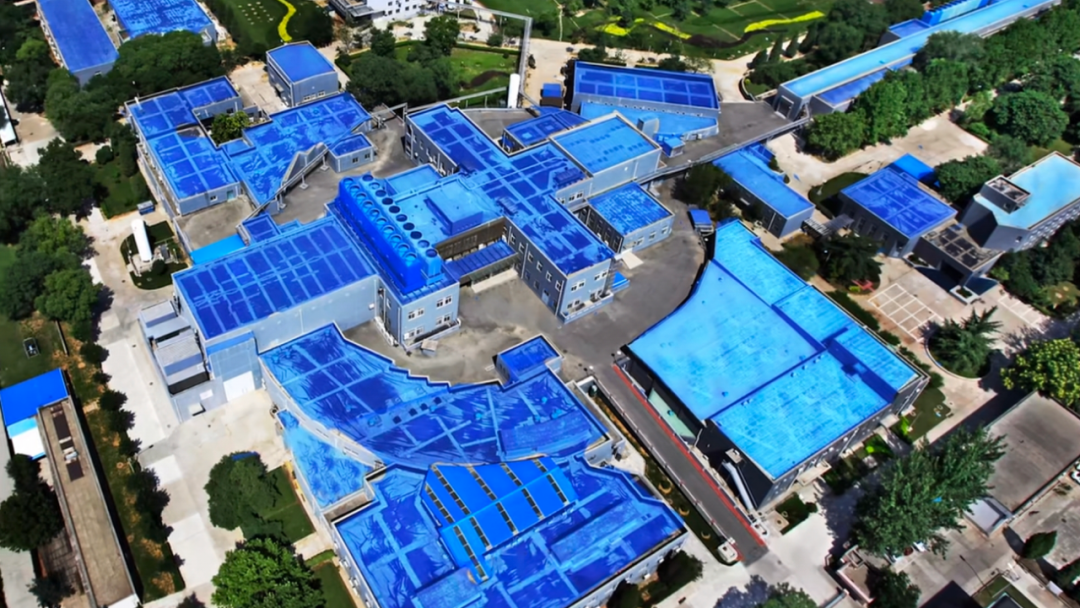

北京正负电子对撞机鸟瞰图

该装置由注入器、储存环、探测器和同步辐射区组成,总长202米,设计能量为2.8GeV,是当时国际上唯一工作在τ-粲物理能区的对撞机。其核心技术突破体现在高精度磁铁制造、超高真空系统和粒子探测阵列等方面,自主研发的聚焦磁铁磁场均匀度达0.1%,储存环真空度优于10⁻⁹帕,均达到国际先进水平。

作为国家“七五”重点工程,该项研究由中科院高能物理研究所牵头,联合全国100多个科研单位和工厂协作完成,攻克了400多项技术难题。首次对撞成功验证了装置的整体性能,实现了正负电子束流在储存环内的稳定加速与对撞,亮度达到设计指标,为后续物理实验奠定基础。

这一成就使中国成为第三个拥有此类高能加速器的国家,填补了国内高能物理实验装置的空白,也为国际高能物理合作开辟了新渠道。

2.甲肝减毒活疫苗毒种通过鉴定

1988年7月,由毛江森院士领导的浙江省医学科学院团队与中国医学科学院合作,历经10年攻关,成功培育的甲肝减毒活疫苗毒种(H2株)通过卫生部鉴定。该毒株从患者粪便中分离,经红面猴和恒河猴动物模型验证,证实其免疫原性稳定且毒力无返祖风险,为全球首个减毒活疫苗毒株的临床应用奠定基础。

1988年11月,卫生部将疫苗中试生产任务下达给中国医学科学院医学生物学研究所,要求建立规模化生产流程。同年,团队完成首批12名志愿者接种试验,未出现不良反应;随后扩大至127名儿童,抗体阳转率超90%,证实安全性。

1988年甲肝疫苗的奠基性成果,标志着我国在全球甲肝防控领域实现从病毒研究到疫苗转化的跨越。疫苗1992年投产后,中国甲肝发病率年均下降20%,成为首株出口疫苗。

3.极轨气象卫星“风云一号”A星发射成功

1988年9月7日,我国第一颗极轨气象卫星“风云一号”A星在太原卫星发射中心由长征四号甲运载火箭成功发射,标志着我国迈入自主研制气象卫星的新时代,填补了国内极轨气象卫星领域的空白。

“风云一号”A星采用太阳同步轨道,轨道高度900公里,重750 公斤,设计寿命1年,地面分辨率达1.1公里,接近国际同期先进水平。卫星入轨后仅84分钟就发回第一幅清晰的可见光云图,覆盖我国华北、西北及黄海区域,云系结构细节分明,质量达到设计标准。

1988年,该卫星成功获取了大量全球气象数据,包括台风、寒潮等灾害性天气系统的动态监测信息,为当年长江流域防汛、东北地区寒潮预警等提供了关键数据支撑。通过卫星数据的应用,我国短期天气预报准确率提升约5%,尤其在台风路径预报方面精度显著提高。

作为我国气象卫星工程的里程碑,“风云一号” A 星的成功发射使我国成为继美、苏之后第三个拥有极轨气象卫星的国家,为后续气象卫星系列化发展奠定了技术基础,也推动了我国气象观测从地面和高空探测向空间遥感的跨越。

4.汽车运输船“沃尔夫斯堡”号交付

1988年2月25日,由上海江南造船厂建造的4000车位汽车运输船“沃尔夫斯堡”号(WOLFSBURG)正式交付德国船东。

该船攻克了三大核心难题:一是全通甲板结构保证多层甲板(共10层)承重均衡,且满足轿车装卸的稳定性要求;二是特种斜坡系统创新设计可升降式跳板与内部活动坡道,实现车辆高效滚装;三是船舶稳性控制针对空载时高重心特性,优化压载水系统设计,确保远洋航行安全。

该船技术指标为总长154.9米,宽24.4米,满载排水量2.4万吨;载车甲板总面积超3万平方米,可容纳4000辆标准轿车;航速18节,续航力1.2万海里,满足跨洋运输需求。全船国产化率达85%,关键设备如主机、舵机、装卸系统均由国内配套。

这是中国自主设计建造的首艘大型汽车滚装船。它不仅实现了中国船舶工业从低附加值船型向高技术船舶的跃升,更推动了国内滚装船设计规范与建造标准的建立,成为中国造船业走向国际市场的关键一步。

5.热壁加氢反应器研制成功

1988年7月,中国一重集团成功研制出中国第一台完全国产化的热壁加氢反应器。

该反应器采用自主研发的抗氢钢材料和锻焊工艺,解决了高温高压下的抗腐蚀难题,设计压力达15MPa,工作温度425℃,性能达到国际同类产品水平。

这一设备是石油化工领域的核心装备,用于原油深加工和油品质量提升。它打破了西方对石化核心设备的垄断,直接支撑了国内炼油工业的升级。中国一重因此成为全球少数具备大型加氢反应器制造能力的企业,其技术被纳入《石油化工设备国产化规划》重点推广。

6.电脑控制绣花机通过鉴定

1988年7月5日,中国第一套完整的电脑控制绣花机由上海协昌缝纫机厂(蝴蝶牌缝纫机制造商)研制成功,在上海通过技术鉴定。

该设备集成机械传动、电子控制与图案编程系统,采用8位微处理器作为控制核心,配备12针机头和步进电机驱动系统,最高刺绣速度达300针/分钟,可存储100种预设花样,支持1000针以内的自定义图案编程。其核心技术突破在于解决了针迹精准定位、断线自动检测及花样数据压缩传输等难题,首次实现国产绣花机从机械手动控制向计算机数字化控制的跨越。

研制过程中,团队联合上海交通大学电子工程系开发专用控制系统,自主设计刺绣机械凸轮机构,使设备稳定性较传统机械绣花机提升60%,面料适配范围扩展至棉、麻、丝等多种材质。

填补了我国缝纫机工业中的一项空白,是纺织机械领域自动化升级的标志性突破,打破了瑞士、日本在高端绣花设备领域的垄断,当年即在上海手帕一厂等企业试用,使刺绣生产效率提升3倍以上。

7.特种气体保护焊机生产线建成

1988年12月,牡丹江无线电六厂建成黑龙江省首条特种气体保护焊机生产线,并通过省级技术鉴定,这是东北地区焊接设备制造业的标志性突破。

该生产线针对当时工业焊接对高效、低耗设备的需求,引进日本OTC公司的晶闸管控制技术,结合自主研发的送丝机构和焊枪冷却系统,可批量生产NBC系列二氧化碳气体保护焊机。其核心技术突破在于解决了焊丝稳定送进、电弧电压精确控制等难题,焊机空载电压≤80V,额定焊接电流达500A,焊缝成型质量和焊接效率较传统手工电弧焊提升3倍以上。

该生产线的建成推动了黑龙江省装备制造业焊接工艺升级,产品被应用于齐齐哈尔车辆厂、哈尔滨锅炉厂等企业的生产线,为区域工业技术改造提供了关键设备支撑。

8.C63型重载单元列车敞车研制成功

1988年8月,齐齐哈尔车辆厂成功研制出C63型重载单元列车敞车,这是中国铁路货车向重载化发展的标志性成果。

该车型专为大秦铁路煤炭运输设计,载重61吨,轴重21吨,采用全钢焊接结构,车体长度13米,比传统敞车增加1.5米,有效容积提升20%。其核心技术突破在于采用新型高强度低合金钢,通过优化底架结构设计,在减轻自重1.2吨的同时,使车体承载能力提高30%,解决了重载下的抗疲劳问题。

作为铁道部“七五”重点攻关项目,C63型敞车通过了30万公里线路运行试验,各项性能指标达到国际重载货车标准。研制过程中,工厂联合铁道科学研究院完成动力学性能测试,首次实现单元列车“固定编组、循环直达”的运输模式适配,单列牵引重量可达5000吨以上。

它标志着中国铁路货车制造从“通用型”向“专用重载型”转型,为煤炭等大宗货物长距离运输提供了关键装备支撑,也成为铁路装备国产化的重要成果。

9.62200吨级原油轮“含思角”号下水

1988年2月8日,上海沪东造船厂为智利索那普石油航运公司建造的62200吨级原油轮“含思角”号在该厂船台下水。这是中国首次为南美洲国家建造船舶,是中国船舶工业出口大型油轮的标志性成果。

该轮总长233米,型宽32.2米,型深19.2米,设计吃水12.5米,采用单螺旋桨推进,主机功率1.8万马力,续航力1.8万海里,可装载原油6.2万吨。其核心技术突破在于攻克了大型油轮的结构强度、货油舱防腐及油水分离系统等难题,采用国际先进的双壳结构设计,配备惰性气体保护系统,满足国际海事组织(IMO)的安全规范。

作为中国首艘出口南美市场的大型原油轮,“含思角”号的建造严格遵循英国劳氏船级社标准,历经18个月完工。项目实施中,沪东造船厂首次采用模块化建造工艺,将船体分为28个总段吊装焊接,缩短建造周期30%,焊接合格率达98% 以上,达到国际同类船舶建造水平。

该轮的交付标志着中国具备了建造万级以上大型商用油轮的能力,是改革开放后中国重工业产品出口的重要里程碑。

10.全球首台消毒柜的诞生

1988年5月,广东康宝电器有限公司(时称杏坛铁工厂)成功研制首台红外线电子消毒碗柜。该产品采用远红外线高温消毒技术,通过加热至125℃并持续15分钟,实现对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见病菌99.9%的杀灭率,达到国家二星级消毒标准。

首台消毒柜为立式结构,外形尺寸1440×610×1638毫米,容积770升,采用机械式控制,功率4200瓦特,不锈钢材质柜体具备耐高温、抗腐蚀特性。其核心创新在于将远红外线加热技术与密封柜体结合,通过热辐射穿透餐具表面,破坏微生物DNA结构,同时避免传统化学消毒的残留问题。产品分为上下两层。上层采用臭氧+紫外线组合消毒,适用于塑料、木质等不耐高温餐具;下层通过125℃高温实现深度杀菌,专为陶瓷、不锈钢餐具设计。单次可容纳60-80件餐具,消毒效率较传统煮沸法提升3倍以上。

同年9月,该产品通过广东省二轻厅技术鉴定,成为中国家电史上首个获得官方认证的消毒类产品。

| 诚然,篇幅再长,也写不尽中华全国总工会100年来的波澜壮阔;画面再大,也画不完中国科技从落后到崛起的百年辉煌;期数再多,也装不下中国产业工人的时代风采和英雄群像。 仅此,献给中华全国总工会成立100周年! |

声 明

限于年代久远、史料局限,引述信息难免有误,敬请指教。

上一篇:中国科技发生了什么:1987年

上一篇:中国科技发生了什么:1987年  下一篇:中国科技发生了什么:1989年

下一篇:中国科技发生了什么:1989年